Der Mozart des Domplatzes

Über die dringende Notwendigkeit einer Kölner Offenbach-Pflege

von Thomas Höft

Das ist schon eine wirkliche lustige und wirkliche traurige Geschichte mit dem großen Jacques Offenbach: Er erfand ein ganz eigenes musikalisches Genre, das ihn weltberühmt und reich machte: die Operette. Das Publikum liebte ihn, Kollege Rossini nannte ihn gar den „Mozart der Champs-Élysées”, und um Einfälle war der Meister nie verlegen. Doch wirklich ernst genommen, wirklich geachtet zu werden, das gelang Jacques Offenbach zu Lebzeiten nicht. Ja, er verlor schließlich sogar sein Theater, er verlor sein Vermögen, als sich die Zeiten änderten und statt Weltläufigkeit der Nationalismus zum neuen Ideal wurde. Der Kölner Jude Offenbach konnte und wollte da nicht mithalten. Und so endete sein Leben so tragisch, wie es zuvor glücklich gewesen war.

Kölner Kind

Jakob Offenbach stammt aus Köln, aber leider halten sich die Kölner das heute nicht wirklich zu Gute, dabei entspricht der Komponist doch so ganz dem, was sie sich unter dem echten „rheinischen Frohsinn” nur zu gerne auf die Fahnen schreiben. In einer Abwandlung von Rossinis Zitat sollte man ihn den „Mozart des Domplatzes” nennen. Tatsächlich erlebte der junge Jakob, der als siebtes von zehn Kindern seiner Eltern in der Domstadt aufwuchs, seine musikalische Prägung in den Wirtshäusern der Stadt. Denn dort spielte sein Vater Isaac zur Unterhaltung auf. Eigentlich hatte Isaac Buchbinder gelernt, war aber hochmusikalisch. Als Kantor der jüdischen Gemeinde genoss er einen hohen Ruf, und in den Gasthäusern Kölns war er ein willkommener Musikant. Seinen eigentlichen Familiennachnamen „Eberst” hatte er in „Offenbach” geändert, aus dieser Stadt war die Familie vom Main an den Rhein gezogen. Seine Kinder erhielten schon früh eine musikalische Ausbildung und zogen schon von klein auf mit dem Vater spielend und singend durch die Kneipen. Dabei war Jakob nicht das einzige talentierte Kind, sein älterer Bruder Julius stand ihm in nichts nach.

Aus Jakob wird Jacques

Auch Julius bekam einen Platz am Konservatorium - er reüssierte später als Violinist und Dirigent. Und die Brüder französisierten bald ihre Vornamen in Jacques und Jules, denn Antisemitismus war in Paris ein verbreitetes Übel. Aber das Studieren war beiden sehr schwer, denn die Brüder mussten sich alleine durchschlagen, hatten kaum Einkommen. So spielte Jacques immer öfter zur Unterhaltung auf wie in Köln, nur dass es diesmal in die Varietés und zwielichtigen Etablissements der Seine-Stadt ging. Dort hatte der junge Mann bald Erfolg, und je begehrter der Cellist als Abendunterhalter wurde, je häufiger man ihn auch in die großen Salons einlud, wo er mit seinem virtuosen Cellospiel begeisterte, desto weniger vermochte ihn das akademische Studium noch zu fesseln. Die Walzer und die Polka, die Rossini-Salonbearbeitung und die Celloduos im heutigen Programm verweisen auf diese wichtige Periode im Schaffen des Komponisten. Schließlich warf Offenbach, ohne einen Abschluss zu machen, das Studium ganz hin.

Pariser Idol

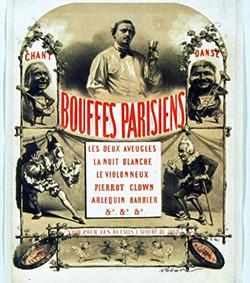

Auf dem freien Markt entdeckte der junge Jacques Offenbach bald auch die Theater der Stadt. Als Cellist wurde er in verschiedenen Orchestern angeheuert und bald darauf auch mit der Einstudierung und schließlich mit der musikalischen Leitung von Stücken betraut. 1850 schließlich avancierte er zum Kapellmeister der Comédie-Française, ein rasanter Aufstieg. Doch für Jacques Offenbach war das nicht genug. 1855 war die Weltausstellung in Paris zu Gast, und Offenbach spielte auf volles Risiko: Der Theatervirus hatte den jungen Mann völlig erfasst. So gründete er das „Théâtre des Bouffes-Parisiens”, investierte fast sein ganzes Geld, heuerte die brillantesten Geister der Komödie an und ein paar wenige hinreißende Schauspieler und plante sein erstes Programm. Der Theatermarkt der Stadt Paris war streng geregelt. Es gab nicht nur eine Zensur, der jedes Stück vorgelegt werden musste, sondern auch gnadenlose Regeln zur Besetzung, die nur ein ganz kleines Ensemble und wenige Musiker gestatteten. Offenbach machte diese Einschränkungen zur Tugend und lieferte mit dem kurzen Einakter „Les deux Aveugles”, „Die beiden Blinden”, einen fantastischen Erfolg ab, der dank der internationalen Besucher bald durch die Hauptstädte Europas kolportiert wurde. Und als drei Jahre später „Orpheus in der Unterwelt” mit dem bestürzend frivolen Can-Can herauskam, war Offenbach der Komponist der Stunde. Seine Werke wurden in zahllosen Städten nachgespielt, Offenbach entwickelte sich zum Operettenunternehmer mit einer geradezu abenteuerlichen Produktionsdichte. Stück folgte auf Stück, Erfolg auf Erfolg, obwohl oder vielleicht gerade weil er mit seinen fantastischen Librettisten Ludovic Halévy und Henri Meilhac die bigotte Wirklichkeit des 2. Kaiserreichs unter Napoleon III. bissig und anklagend, entlarvend und schonungslos aufs Korn nahm.

Die Großherzogin von Gerolstein

1867 war der Zenit des Erfolges erreicht, als „La Grande-Duchesse de Gérolstein” Premiere hatte und zahllose gekrönte Häupter Europas der Premiere beiwohnten. Vieles kam zusammen, um diesen Erfolg zu begründen und die Premiere zur glanzvollsten in Offenbachs Leben zu machen. Da war zuerst seine ‚Großherzogin‘ Hortense Schneider. Eigentlich hatte die singende Schauspielerin aus Bordeaux mit dem gewissen Etwas im Alter von kaum 31 Jahren der Bühne schon den Rücken gekehrt, da konnte sie ihr alter Maestro doch noch einmal zur Rückkehr in sein Varieté-Theater bewegen. Es war ein glanzvolles Comeback, gesäumt von Rollen, die ganz auf ihre Fähigkeiten zugeschnitten waren: die schöne Helena, Boulotte im ‚Blaubart‘ und schließlich - als Krönung - die Großherzogin. Die Schneider war selbst eine Femme fatale - auf der Bühne wie im Leben. Ganz Paris lag ihr zu Füßen, und das bedeutete 1867: die Welt. Wer hier herzhaft lachte, war selbst der Düpierte. Eben jene Fürsten deutscher Kleinstaaten, deren Militarismus und absolutistisches Gebaren mit der Großherzogin des Eifelstädtchens Gerolstein durch den Kakao gezogen wurden, fanden sich zur Weltausstellung in Scharen in Paris ein. Natürlich besuchten sie Offenbachs Varietés und amüsierten sich. Sie erst kreierten die Erfolgswelle, auf der Offenbachs Großherzogin schwamm - nicht zuletzt deshalb, weil ‚La Schneider‘ mit einigen der gekrönten Häupter (und nicht nur mit diesem ihrer Körperteile) skandalträchtige Liaisons begann.

Offenbachs Ende

Doch mit diesem Höhepunkt begann auch Offenbachs Stern zu sinken. Die politische Krise zwischen Frankreich und Preußen, die sich zum Krieg 1870/71 zuspitzte, brachte den Künstler zwischen alle Fronten. Von den Franzosen als „deutscher Spion” diskreditiert, von den Deutschen als „Vaterlandsverräter” gebrandmarkt, wurde ihm seine Internationalität zum Verhängnis. Das Publikum folgte ihm nicht mehr, der Bankrott war kaum noch zu verhindern. Und schwer krank hatte Offenbach nicht mehr die Kraft, das Ruder noch einmal herumzureißen. Über dem Versuch, mit der phantastischen Oper „Hoffmanns Erzählungen” den Fachwechsel zur großen Oper zu schaffen, stirbt der Meister und hinterlässt eine der schönsten Opern der Musikliteratur als Fragment.

Chronologie Jacques Offenbach

1798

In Köln gilt das fortschrittliche französische Gesetz, Juden und Protestanten sind ab jetzt gleichberechtigt. In Köln lassen sich erstmals wieder Juden nieder.

Der Vater Offenbachs, Issac Ben-Juda Eberst, stammt aus Offenbach und wird nach seiner Herkunft benannt. Er siedelt sich in Deutz an und heiratet dort Marianne Rindskopf.

1815

Köln und das Rheinland werden preußisch. Die Situation der Juden verschlechtert sich erneut.

1816

Isaac Offenbach zieht mit der Familie nach Köln und arbeitet als Caféhausgeiger, Musiklehrer und Kantor an der Synagoge.

1819

Am 20. Juni wird Jakob, genannt „Köbeschen”, am Griechenmarkt als zweiter Sohn geboren.

1825

Isaac Offenbach wird Vorbeter an der Kölner Synagoge. Jakob erhält Cello- und Violinenunterricht.

1830

Familie Offenbach hat sieben Kinder. Drei treten gemeinsam in Kölner Gasthäusern auf: Jakob als Cellist, Julius als Geiger und Isabella als Pianistin.

1833

Vater Isaac reist mit Jakob und Julius nach Paris. Sie leben in einer Mansarde in der Rue des Martyrs. Jakob wird von Luigi Cherubini am Konservatorium als Schüler aufgenommen.

1834

Der Vater zieht zurück nach Köln. Jakob verlässt das Pariser Konservatorium nach einem Jahr.

1835

Jakob wird Cellist im Orchester der Opéra Comique bis Winter 1837/38 und erhält Kompositionsunterricht bei Fromental Halévy.

1837

Jakob - der sich nun Jacques nennt wie auch sein Bruder Julius Jules - wird in Paris als Komponist von Tanzmusik bekannt. Im Jardin Turc werden seine Walzer gespielt.

1838

Der Komponist Friedrich von Flotow führt Jacques Offenbach und in die Pariser Salons ein, die Comtesse Madeleine-Sophie Bertin de Vaux fördert ihn.

1839

Offenbachs erstes musiktheatralisches Werk „Pascal et Chambord” wird am Palais Royal aufgeführt.

1840

Gemeinsame Konzerte mit seinem Bruder Jules. Jacques verzaubert als Cello-Virtuose die Pariser Salons und die Damenwelt. Tod der Mutter und seines Cellolehrers Alexander in Köln.

1841

Offenbach lernt Herminie d’Alcain kennen, ihr Schwiegervater ist Theaterdirektor und Konzertagent der Queen in London. Â&xnbsp;

1843

In Köln Konzerte, u. a. mit Franz Liszt, in Paris in der Salle Herz Uraufführung von „Le moine bourru” (Der unheimliche Mönch), Romanze „À Toi” für Herminie.

1844

Konzerte als Cellovirtuose in London und am Hof in Windsor. Offenbach heiratet Herminie und tritt deshalb zum Katholizismus über.

1846

Erfolgloser Versuch, „L’Alcôve” an der Opéra Comique aufzuführen.

1848

Revolution in Paris, dann in Deutschland und in Köln. Frankreich wird Republik. Offenbach reist nach Köln. Dom-Festkonzert, weitere Konzerte und Kompositionen für die „Bürgerwehr” in Köln.

1849

In Köln Aufführung von „L’Alcôve” unter dem Titel „Marielle oder Sergeant und Commandant”.

1850

Offenbach kehrt nach Paris zurück, wird Kapellmeister an der Comédie française und komponiert dort bis 1855 Schauspielmusik, u. a. „Fortunios Lied”

1852

Louis-Napoleon, Neffe Napoleons, ernennt sich zum Kaiser Napoleon III., bestätigt durch Plebiszit. Beginn des Zweiten Kaiserreichs und der Umgestaltung von Paris.

1853

Konzertante Aufführungen von Kompositionen Offenbachs in der Salle Herz und dem Théâtre des Variétés. Erfolglose Bewerbung als Direktor der Opéra.

1854

Erfolglose Bewerbung als Direktor des Théâtre-Lyrique. Offenbach denkt an eine Auswanderung in die USA.

1855

Weltausstellung in Paris. Durchbruch Offenbachs als gefeierter Komponist. Er erwirbt die Lizenz für das kleine Theater der Salle Lacaze in den Champs-Elysées, gegenüber dem Hauptgebäude der Weltausstellung: Dort am 5. Juli Eröffnung der Bouffes-Parisiens mit „Les deux Aveugles” (Die zwei Blinden), weitere sieben Uraufführungen. Am 29. Dezember Eröffung der Winterspielstätte der Bouffes-Parisiens im Theater in der Passage Choiseul mit „Ba-ta-clan”.

1856

Umbau des Theaters in der Passage Choiseul für die Bouffes-Parisiens. Zwölf Uraufführungen im eigenen Theater. Offenbach wird von Kaiserin Eugénie eingeladen, in der kaiserlichen Residenz der Tuilerien „Les deux Aveugles” aufzuführen. Er schreibt einen Einakter-Wettbewerb aus, den Georges Bizet und Charles Lecoq gewinnen. Im Wiener Carl-Theater unter Johann Nestroy wird seine Musik erstmals gespielt.

1857

Offenbach gastiert in London mit Aufführungen von elf Stücken der Bouffes-Parisiens in acht Wochen.

1858

Uraufführung von „Orphée aux Enfers” (Orpheus in der Unterwelt) am 21. Oktober in den Bouffes-Parisiens, Durchbruch der „Offenbachiade” (schwungvolle Parodien mit satirischer Kritik an der Elite des Zweiten Kaiserreichs), eine Pressekampagne gegen Offenbach heizt den Erfolg weiter an. Erstes Gastspiel der Bouffes auch in Deutschland, Beginn der Offenbach-Mode in Wien. Offenbach verbringt wegen rheumatischer Beschwerden den Sommer erstmals in Bad Ems, dem mondänen Kurort und Treffpunkt der europäischen Hautevolee, wo in den folgenden Jahren zahlreiche Werke entstehen und aufgeführt werden.

1859

Drei Uráufführungen, u. a. „Geneviève de Brabant” (Genovefa von Brabant).

1860

Offenbach wird französischer Staatsbürger. Im Sommer Tournee in Brüssel. Aufführungen des „Orpheus” in Wien und Hamburg und Vorstellung für Napoleon III. Sein Ballett „Le Papillon” wird an der Pariser Opéra, seine komische Oper „Barkouf” an der Opéra Comique aufgeführt - mit mäßigem Erfolg.

1861

Offenbach dirigiert Operetten in Wien, Uraufführungen in den Bouffes-Parisiens, u.a. „La Chanson de Fortunio”. Im Sommer Tournee in London. Offenbach wird von Napoleon III. unterstützt und Ritter der Ehrenlegion. Er baut in Etretat in der Normandie seine Sommerresidenz „Villa Orphée” aus.

1862

Offenbach macht Konkurs und übergibt die Direktion der Bouffes-Parisiens an Alphonse Verney, behält aber bis 1865 die künstlerische Leitung. Das Theaterprivileg wird gelockert, mehr Darsteller und Akte genehmigt. Im Sommer Tournee in Brüssel. Geburt seines Sohnes Auguste.

1863

Drei Uraufführungen im Sommer in Bad Ems, u. a. „Lischen und Fritzchen”, Uraufführung von „Die Schwätzerin von Saragossa” in Wien.

1864

Uraufführung der „Rheinnixen” in Wien, weitere Uraufführungen in Bad Ems und den Bouffes-Parisiens. Höhepunkt ist der grandiose Erfolg von „La belle Hélène” (Die schöne Helena) im Théâtre des Variétés.

1865

„La belle Hélène” in Wien, das Theater an der Wien verpflichtet Offenbach zu abendfüllenden Operetten.

1866

Uraufführung von „Barbe-bleu” (Blaubart) im Théâtre des Variétés. Erfolg mit „La Vie Parisienne” (Pariser Leben) im Palais Royal: nun spielt die Offenbachiade nicht mehr nur in der Antike (Orpheus, Helena) und dem Mittelalter (Genovefa) sondern auch im Paris der Gegenwart.

1867

Pariser Weltausstellung: Napoleon III. präsentiert das unter Baron Haussmann umgestaltete moderne Paris. Höhepunkt und beginnender Niedergang des Zweiten Kaiserreichs. Welterfolg Offenbachs mit „La Grande Duchesse de Gerolstein” (Die Großherzogin von Gerolstein) im Théâtre des Variétés mit der gefeierten Diva Hortense Schneider in der Titelrolle. Die gesamte europäische Elite spendet Beifall. Wiederaufnahme von „Pariser Leben”. Ganz Paris pfeift Offenbachs Melodien. Uraufführung zweier weiterer Opern in Bad Ems.

1868

„Le Château à toto” und „L�Île de Tulipatan” an den Bouffes-Parisiens und großer Erfolg mit „La Périchole” am Théâtre des Variétés.

1869

Silberne Hochzeit der Offenbachs. Erfolge mit „La Princesse de Trébizonde” (Die Prinzessin von Trapezunt) und „Les Brigans” (Die Räuber).

1870

Deutsch-Französischer Krieg. Niederlage und Gefangennahme Napoleons III. bei Sedan, Ausrufung der Republik. Offenbach wird von deutscher und französischer Seite angegriffen. Er verlässt Paris, bringt seine Familie nach Spanien in Sicherheit und reist selbst nach Italien und Österreich.

1871

Ausrufung des Deutschen Kaiserreichs in Versailles, Belagerung und Beschießung von Paris, Niederschlagung des Kommune-Aufstands, Kapitulation der Republik, Abtretung Elsass-Lothringens, Vertiefung der deutsch-Französischen „Erbfeindschaft”. Offenbach kehrt nach Paris zurück, die „Großherzogin von Gerolstein” wird verboten, er widmet sich der Umarbeitung und großzügigeren Ausstattung von „Pariser Leben”, „Orpheus” und anderer Stücke. In London wird seine Musik immer beliebter, in Paris teils angefeindet.

1872

„Le Roi Carotte” (König Mohrrübe) und „Fantasio”. Pressekampagnen gegen Offenbach

1873

Offenbach übernimmt das Théâtre de la Gaïté.

1874

Am Théâtre de la Gaïté neuere, erweiterte Fassungen des „Orpheus” und der „Périchole” am Théâtre des Variétés, „Madame l’ Archiduc in den Bouffes-Parisiens.

1875

Die neue Fassung von „Genovefa” und die Uraufführung von „Le voyage dans la lune” („Die Reise zum Mond” nach Motiven von Jules Verne) am Théâtre de la Gaïté können den Misserfolg nicht abwenden: Offenbach macht pleite und muss das Theater verkaufen. Aufbruch zu einer Tournee in die USA.

1876

Offenbach gastiert in amerikanischen Städten und auf der Weltausstellung in Philadelphia, der finanzielle Erfolg rettet ihn. Rückkehr nach Paris.

1877

Offenbach beginnt die Arbeit an seiner Oper „Les Contes d’Hoffmann” (Hoffmanns Erzählungen).

1878

Weltausstellung in Paris. Keine Uraufführung Offenbachs. Charles Lecoq und Johann Strauß überflügeln ihn. Offenbachs Librettisten Henri Meilhac und Ludovic Halévy arbeiten nun für die Konkurrenz.

1879

Uraufführung von „La fille du Tambour-major” und von „La Marocaine”. Hauskonzert mit Querschnitt durch die noch unvollendete Oper „Hoffmanns Erzählungen”.

1880

Offenbach, schwer erkrankt, zieht sich nach Saint-Germain-en-Laye zurück, um an seiner Oper zu arbeiten. Er stirbt am 5. Oktober. Große Trauerfeier in der Pariser Kirche La Madeleine, Beisetzung auf dem Montmartre-Friedhof. Offenbachs Sohn beauftragt Ernest Giraud mit der Vollendung von „Hoffmanns Erzählungen”.

1881

Uraufführung von „Hoffmanns Erzählungen” an der Pariser Opéra Comique, dann auch in Wien. Sie wird ein großer internationaler Erfolg.